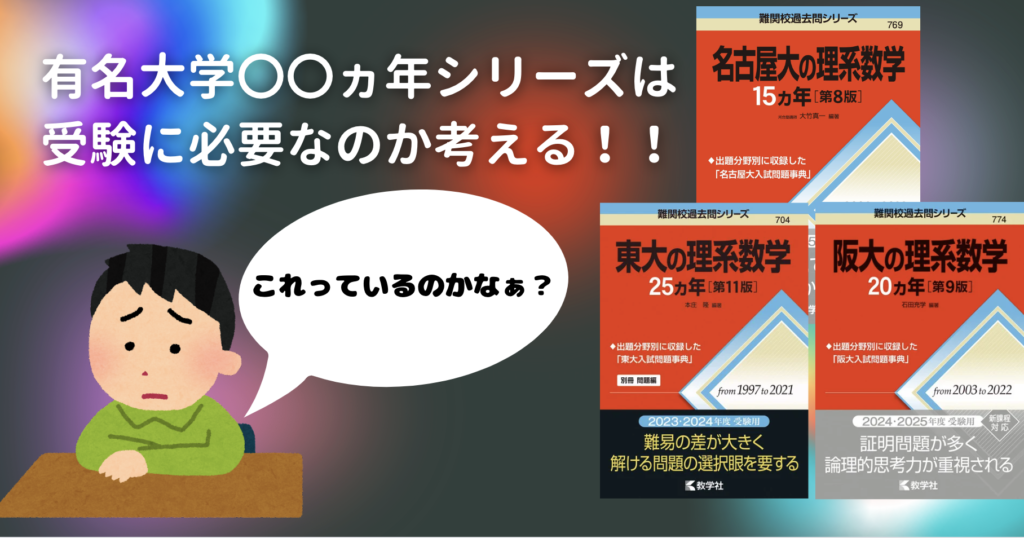

有名大学〇〇ヵ年シリーズとは?

有名大学〇〇ヵ年シリーズというのは,

東大や京大をはじめとする有名難関大学の問題だけを集めた問題集のことです.

種類としては

・東大の文系・理系数学25ヵ年

・京大の文系・理系数学25ヵ年

・東工大の数学20ヵ年

・一橋大の数学

・名古屋大の理系数学15ヵ年

・東北大の理系数学15ヵ年

・北大の理系数学15ヵ年

・九大の理系数学15ヵ年

・阪大の文系・理系数学20ヵ年

・神戸大の数学15ヵ年…

など沢山あります.

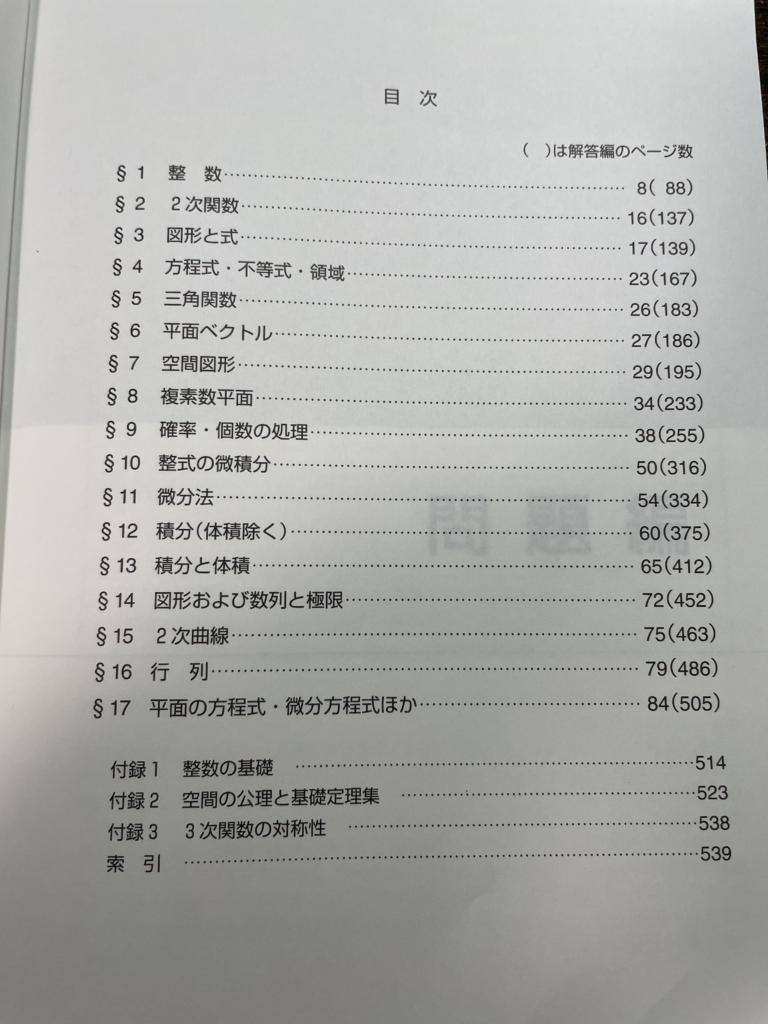

内容としては,例えば「東大の理系数学25ヵ年」を例に挙げると

掲載されている問題は,東大の過去25年の入試本番で実際に出題された問題だけです.

おおまかにですが,問題は分野ごとに分けられていて,各問題の目安となる難度が載っています.

問題数として全部で152問(東大25ヵ年の場合は)と,問題のレベルに対してはかなりボリュームがあるように感じますが,現行課程では入試に出題されない「行列・微分方程式」といった内容が入っているので,実際の問題数はもっと減りそうです.

※1:名大(理系)の場合は60問

※2:阪大(理系)の場合は96問

※3:東工大は88問 と各大学で問題数にはバラツキあり.

なので旧帝大の受験を志望している受験生にはマストな一冊になってきそうです.

でも…いろんな参考書・問題集が沢山ある現在において,わざわざ買う必要あるの?

っていうのが気になるとこだと思います.

なので,以下では〇〇ヵ年シリーズを買うメリットや使い方を書いていこうと思います!!

メリットは沢山ある!

メリット1:各大学の傾向が見えてくる

東大は偏差値・問題レベルともに別格なので一旦おいておいて…

名大や阪大,東北大などの偏差値上は同レベル帯の大学については,出題される問題のレベルも果たして同じなのでしょうか?

もし同じなら大学別に対策する必要はなく,例えば「理系数学入試の核心(難関大学編)」などでまとめて対策ができる訳です.

ですが,現実にはそうもいきません.

例えば名大・阪大・東北大の試験時間と問題数を比較してみましょう.

| 試験時間 | 問題数 | 一問あたりの時間 | |

| 名大 | 150分 | 4問 | 37.5分 |

| 阪大 | 150分 | 5問 | 30分 |

| 東北大 | 150分 | 6問 | 25分 |

表の通り,同じ試験時間でも問題数がまず違います.

また,問題の内容も

名大・・・「誘導が少なく,手探りで自分で色々調べる必要がある」

阪大・・・「不等式の評価や式計算を丁寧に行う必要がある」

東北大・・「大量の計算を正確に速くこなす力を試してくる」

といった違いが個人的にはあると思っています.

そうなると,大学毎に問題のテーマは同じでも,その問い方が違ってくるはず!

志望大学の問題を沢山解いていると

「あ!この解法手順使わせたいんだな!」

という場面に結構遭遇したりしまし,大学の頻出分野も見えてきます(例えば名大は確率が頻出とか…)

なので,一度くらいは問題を見ておくことは無駄ではないと思います.

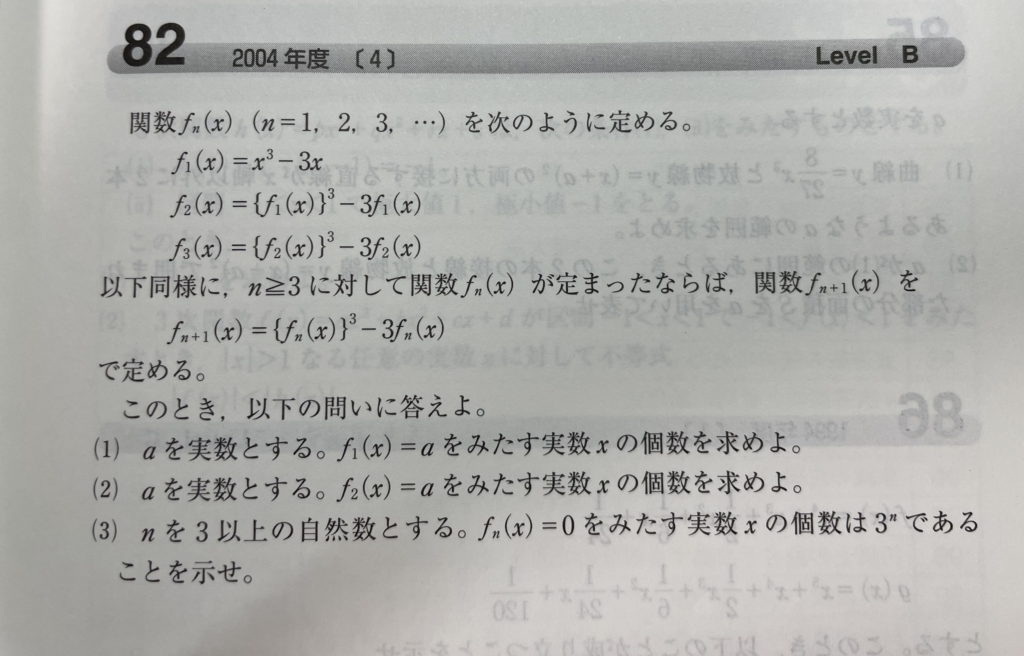

取る問題と落とせる問題がわかってくる

この問題集には各問題に対して「A〜D」のレベル分けがされています.

各レベルの目安としては,

A・・・入試の標準レベル

B・・・やや難しいがなんとか完答を目指すべき

C・・・かなり難しいか煩雑で時間的に厳しい

D・・・難問で完答は難しい

という感じに分けられます.

すると,旧帝受験者ともなると受験生全体のレベルを考えればA問題やB問題はまず落とさない,もしくは完答近くはする人が多いことでしょう.

なので,そこでは差がつかない.

ではどこで差がつくのか?

D問題だと思いますか?

これも間違いではないと思います.正答率が極端に低い問題が解ければ,そりゃ有利でしょう…

・A,B問題は落とせない

・D問題では差がつかない(大多数が解けないから)

でも,そんな人はそもそも悩みはしませんので,一般受験生レベルに話を戻すと,

差がつくのはいつだってC問題です.

C問題の正答率が合否に直結するので,演習の際には”如何にC問題を解いていくか”を意識して取り組むといいでしょう.

・C問題で差がつく→ここに正解するような勉強を心がけたい

解答解説いタメになる情報が結構書いてある

入試問題の解説って結構あっさり解答が書いてあって,実際に読んでみても

あー、そうやって解くんだねー

で終わってしまう場合が多かったりします.

しかし,この問題集については,解答の問題に入る前に,解く上で重要となる「ポイント」が載っています.

予備校で先生が「こんなことに気をつけて答案書くんだよ〜」や「こんな風に考えるんだよ〜」と説明する部分に相当すると思います.

これが全ての問題に載っているので,難関大ならではの複雑さを解消する為に必要な指針を立てる力が育つと思います.

あと別解が結構豊富です.

使用する時期はいつだろう…?

演習系の問題集と言ってしまえばなんだかいつでもいいような気がしてしまいますが…

使い始めるのは11月下旬〜12月中旬あたり,本格的に使うのは1月の共通テスト終了後になるかと思います.

大事なのは,問題難度と時間を意識しながら解くことになるので,入試数学の演習に慣れて,ある程度の自信がついた段階で使用して欲しいな!!と個人的には思う次第であります.

それまでは,例えばプラチカややさ理でもなんでもいいですが演習系問題集を使って学習をして,一通り学習が終わったら「挑戦!!」という気持ちで使って貰えば十分かと思います.

目的をはっきりさせよう!

最後に通常の赤本との扱いの違いを考えておきましょう.

・通常の全ての教科が載っている赤本は,全教科の出題傾向や出題範囲を確認することに使えます.

一方で,教科別の演習をするには分量が少ないので,そこまで使えるわけではありません

・教科別の赤本は,各問題の難易度と解法ポイントが詳細にわかる!

→こちらは演習系での利用がメイン.

・通常赤本→出題範囲や傾向の確認

・教科別赤本→分野毎の演習,解答のポイント整理

追い込みの時期がっつり使用して合格を掴み取りましょう!

コメント