『東大入試数学50年の軌跡』とは?

「東大入試数学50年の軌跡」はその名の通り、過去50年分の東大数学の問題が掲載されています。 これがどのくらい異常かというと、毎年6月に教学社から発売される東大の赤本には7年前までの問題が掲載されています。 正直・・・大学の過去問演習で7年分あるだけでも十分すぎます。 赤本って大学別に掲載年数違うんですけど、「3年」とか「5年」っていうところが大半なので、むしろ「7年」っていう時点ですでにおかしい分量です。

それなのに...本書ときたら50年分も問題を掲載しているんですね。 ただ、今の問題と昔の問題を見比べると東大の出題傾向の変遷も分かるので面白いです。

その他の東大対策用参考書の差異はどこにある?

それに、東大対策の参考書ってたくさん世に出ていると思うんですけど、その多くは「分野別」対策に特化したものばっかりな気がするんですよね。

例えば

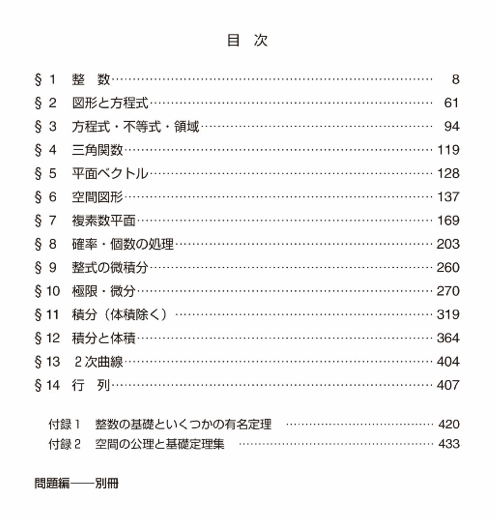

東大数学の対策でもメジャーな問題集の「東大25ヵ年」の目次はこんな感じです。

やっぱり分野別対策なんですよね。

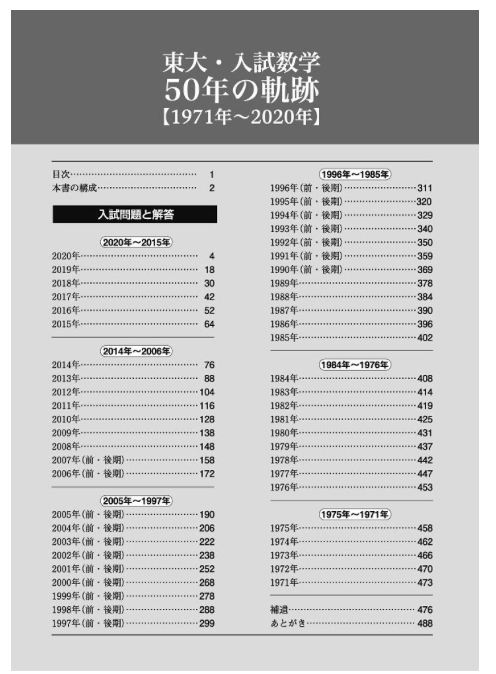

ここで、今回主役である「東大入試数学50年の軌跡」の目次を見てみましょう。

本当に50年分の問題がベタ載せしてあります。

分野別でなく本誌の問題がそのまま掲載されている

というのが1番の特徴と言えるでしょう。[ちょびっと疑問]それってなんの意味があるの?

「ただ問題がベタ載せしてあるだけの問題集にどんな価値があるの?」

というシンプルな疑問が思い浮かびます。

時間が限られている受験生なので、不得意分野を効率よく克服して、本番で1点でも取りに行こうとするのは間違ってはいません。

ただし、東京大学の入試難度は「問題の難しさ」だけではないんですよね。東大入試に向けた使い方の工夫

東大入試の難しさは次の2点だと思います。

(1)シンプルに問題が難しい (2)6題構成なのに時間が150分しかない

(1)については、基礎力を底上げして、仕上げに分野別対策問題集(東大25ヵ年など)で自力を付けていくしか方法はないと思います。

しかし問題なのは(2)です。

150分と言う本当に限られた時間で問題を解き切る(正確には自分の解ける問題を見極め、問題の取捨選択をする)ことの訓練は、本番同様の形式で演習を積むしかないんです。 この(2)の問題を解消するときに、本番の問題がそのまま掲載されている本書は非常に使い勝手がいいと思います。 自分で時間を計りながら本番と同様のシチュエーションで問題に取り組む事ができるのは「本番レベル模試」や「赤本7年分」を入れても10回程度です。

しかし、本書ではそこからあと45年分本番同様の演習が行える訳ですから勉強にしかならないですよね

これだけは言わせて!

本書の構成としては、基本的には「問題 → 解説」と言う流れです。 また、解答解説の最初には各設問の難度がA~Dの4段階で記されているので、自分の問題取捨選択が当たっていたのかもチェックすることができます。 また、解説の後ろには[フォローノート]という数学的な考え方や問題の背景を解説してくれるページがあるので、本質的な理解を促進させてくれます。また、要所に実際にその年に問題を解いた受験生が書く「受験報告」が掲載されていて、当時の受験生が会場で問題を見たときの心境などを知る事ができます。 正直そのコーナーが大好きです・・・笑

一緒に読みたい参考書・問題集

・東大数学25ヵ年

購入は>>こちら<<から

・鉄禄会

購入は>>こちら<<から

コメント