2023年の共通テストを振り返る

2023年の共通テストの受験者総数は47万4051人で, 現役志願率は約45%でした.

※現役志願率・・・令和5年3月に高等学校卒業見込者のうち,共通テストに申し込んだ割合

2022年に初めて実施された共通テストは,試行問題発表後よりその難易度や出題方法に注目が集まっていましたが, 蓋を開けてみると数学の平均点については数学I Aが38点, 数学IIBが43点という初年度としては尖りすぎた得点を叩き出してしまった.

2023年の試験においては, 2022年度の反省や課題がどのような形で問題に反映されるかが1つ大きなポイントでしたが, 前年度の「数学ショック」の影響が大きい反動か,数学は全体的に誘導が丁寧になり, 計算量も減って易化.

平均点は以下のような数値にりました.

| 2023年平均点 | 2022年平均点 | 前年度比較(±) | |

| 数学IA | 55.65 | 37.96 | +17.69 |

| 数学IIB | 61.48 | 43.06 | +18.42 |

以下のブロックでは数学IA, 数学IIBの単元別の平均得点を載せるので,さらに分析をしていきましょう!

なお, 以下のデータは螢雪時代5月号に収録されているデータを一部引用したものなので, 平均点の値が入試センター発表のものよりも若干高くなっています.

螢雪時代とは・・・勉強方法や入試の変更点, 科目別の対策方法など,ありとあらゆる入試情報が載っている受験生にお勧めする月刊誌.

数学IAの得点率と平均点

| 問題番号 | 単元名 | (平均)得点率 | 平均点 | 配点 |

| 第1問 | 数と式,図形と計量 | 62.7% | 18.8 | 30 |

| 第2問 | データと分析,2次関数 | 67.7% | 20.3 | 30 |

| 第3問 | 場合の数,確率 | 59.5% | 11.9 | 20 |

| 第4問 | 整数の性質 | 57.0% | 11.4 | 20 |

| 第5問 | 図形の性質 | 45.0% | 9.0 | 20 |

取っておきたい問題

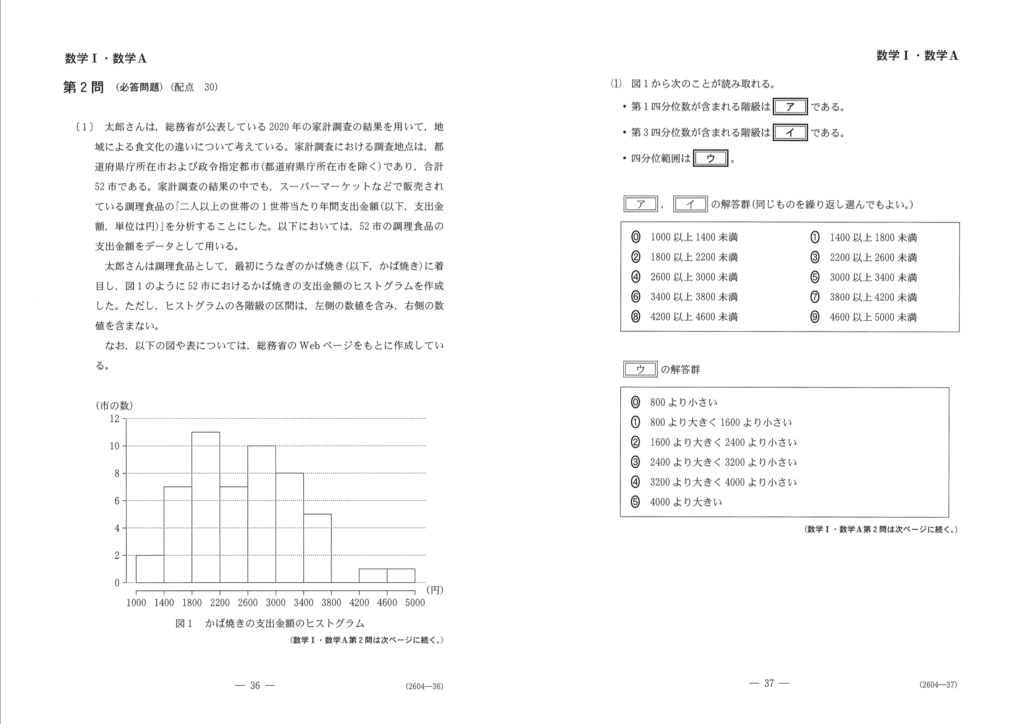

2023年ー第2問《1》

センター試験と比較すると, やはり問題文自体が長くはなったが, 問われている内容自体は非常に教科書的で, 深い思考力を必要とするわけではない.

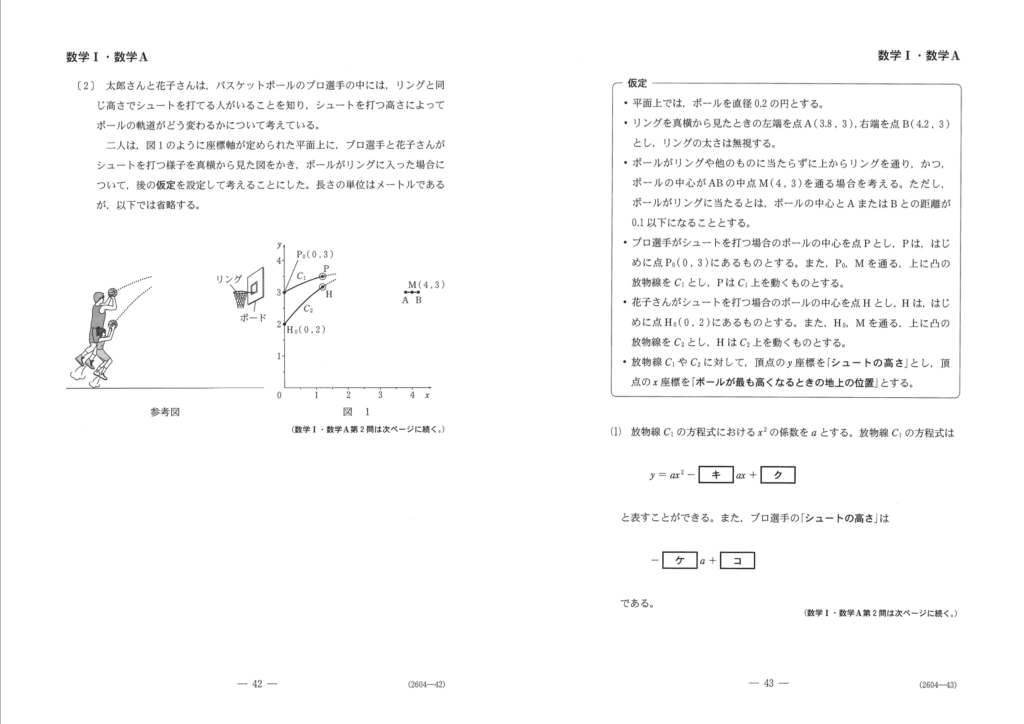

2023年ー第2問《3》

その後に続く二次関数の単元では,「バスケットの球の軌道」と「放物線」との融合問題であるが, これもクソ長いだけの問題文から二次関数を求めるのに必要な情報を抜き取ればよいだけの作業になるので, 見かけの割には処理が平易な問題に感じる.

平均点の表を見ると, この《データと分析・二次関数》は平均点が20.3点/30点であることから難関大学受験生は落とせない大問になると言える.

逆に・・・

差がつく問題・・・

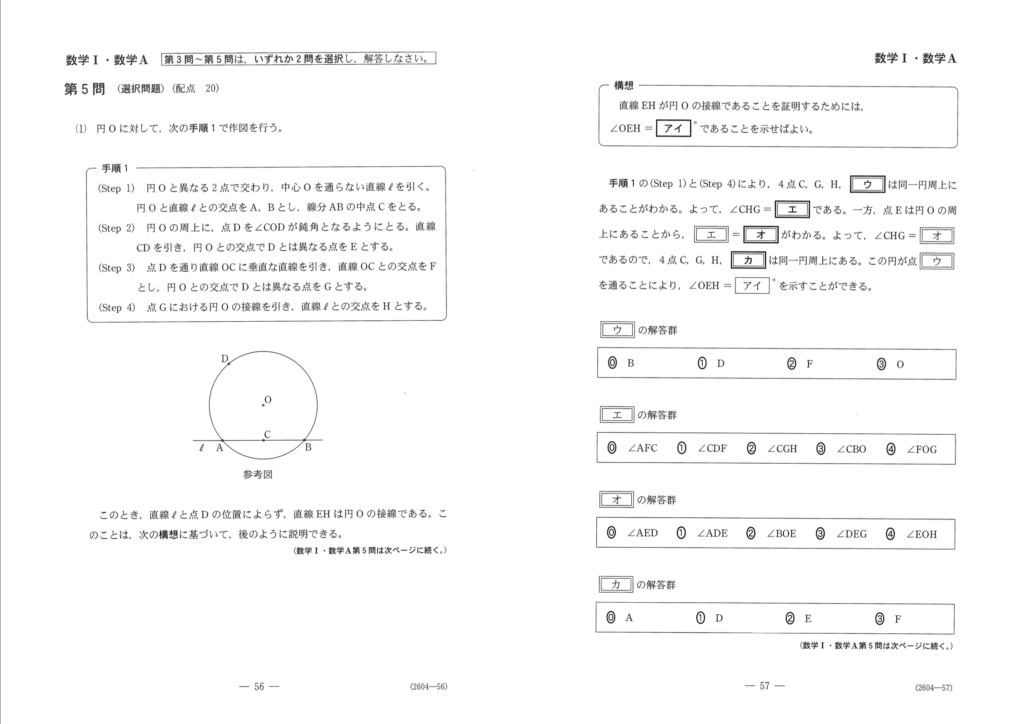

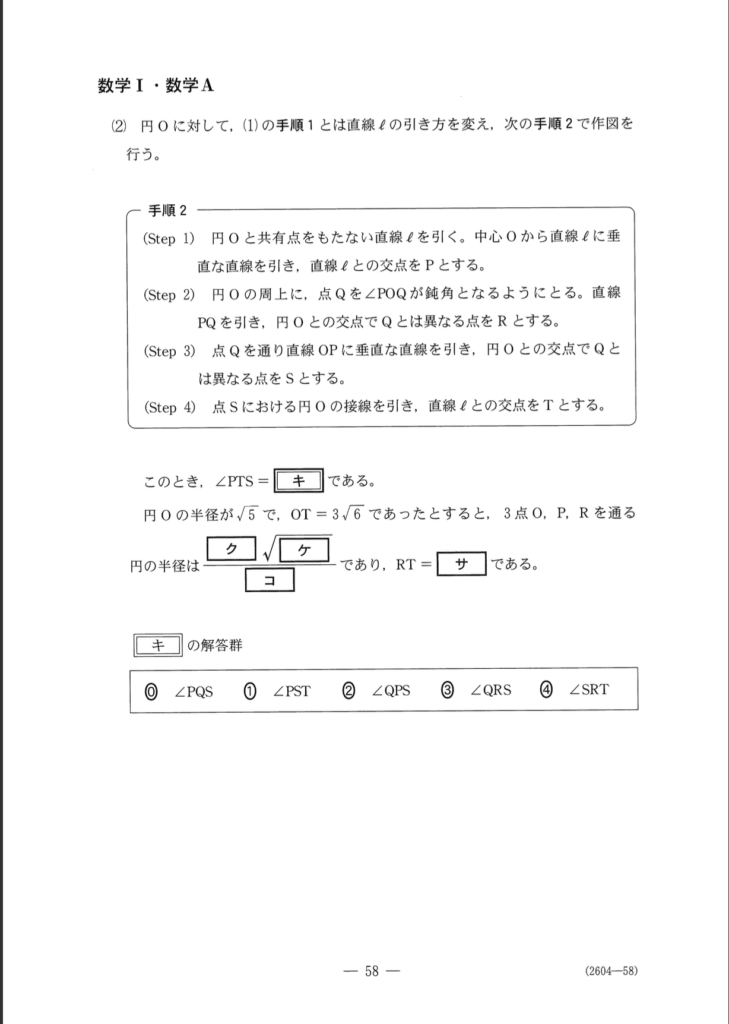

2023年ー第5問《1》

2023年ー第5問《2》

この大問5は平均得点率が45%と2023年の数学IAの中でも最も低い得点率である.

問題の設定自体に特別難しい要素を含んでいるわけではないが, 如何せん平面図形に対しての必要な知識が多いので,数Aの「図形」分野を蔑ろにしてきた受験生にはややハードルが高い問題になってしまう.

旧型のセンター試験であれば,「チェバの定理」と「メネラウスの定理」に加えて「方べきの定理」辺りの知識を押さえておけば,あとは数Iの知識でなんとか太刀打ちできていたが,2023年度のように“作図”のような確実に飛ばすような部分をピンポイントで出題されると狼狽えてしまう受験生は少なくないと感じる.

個人的にはセンター試験の時とは違い,共通テスト独自の対策の必要性が垣間見える問題内容に思えた.

・データと分析・2次関数は落とせない!!

→知識の確認を入念に!

・数Aの図形分野は「差がつく問題」

→問題集の計算演習だけでなく,作図や交線などの見過ごしがちな分野を試験前に再確認することが大切!!

数学IIBの得点率と平均点

| 問題番号 | 単元名 | (平均)得点率 | 平均点 | 配点 |

| 第1問 | 三角関数 指数関数 対数関数 | 67.3% | 20.2 | 30 |

| 第2問 | 微分積分 | 72.7% | 21.8 | 30 |

| 第3問 | 確率分布と統計 | 65.6% | 13.1 | 20 |

| 第4問 | 数列 | 60.5% | 12.1 | 20 |

| 第5問 | ベクトル | 57.5% | 11.5 | 20 |

取っておきたい問題

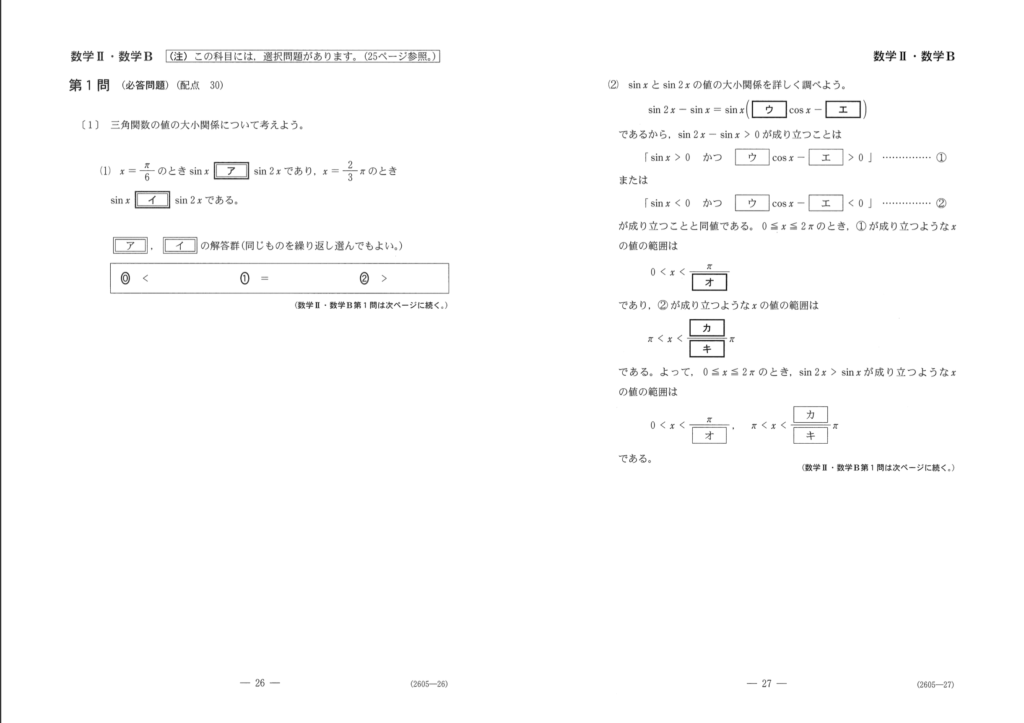

2023年ー第1問《1》三角関数導入部分

2023年ー第1問《2》指数・対数関数部分

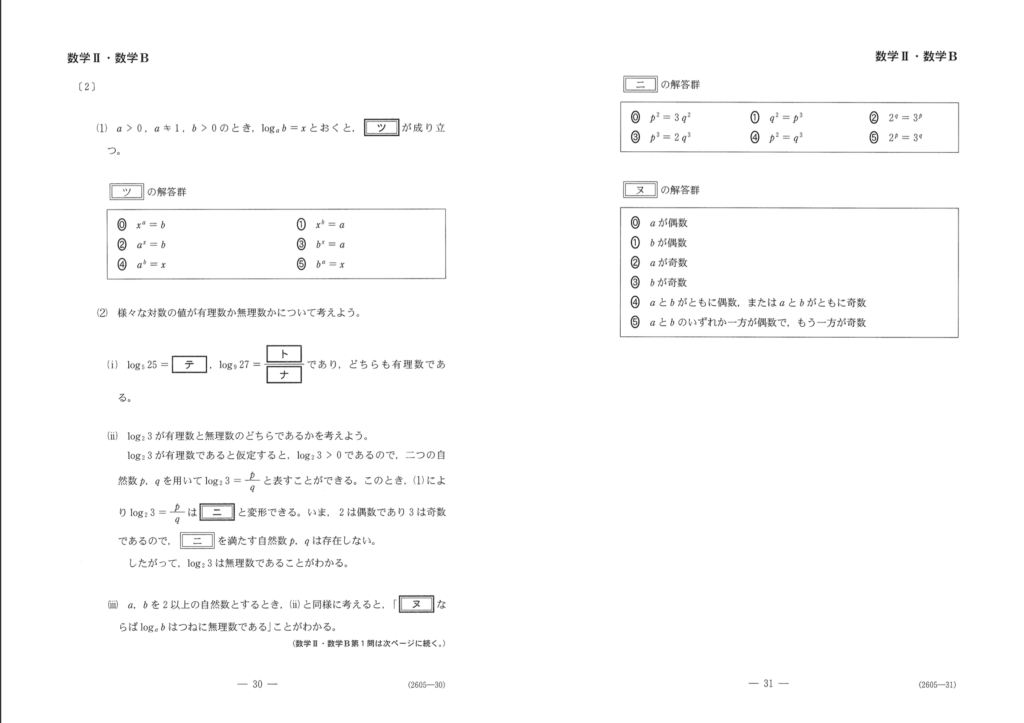

大問1については, 全て教科書傍用問題集程度のレベルで, 共通テストのトレンドである長文読解的な要素が比較的少なく感じる.

一方で,60分という時間制約で考えるとこの大問1は最大でも15分で解答を作らないといけないので, 計算力と問題の誘導を理解する力は必要になる.

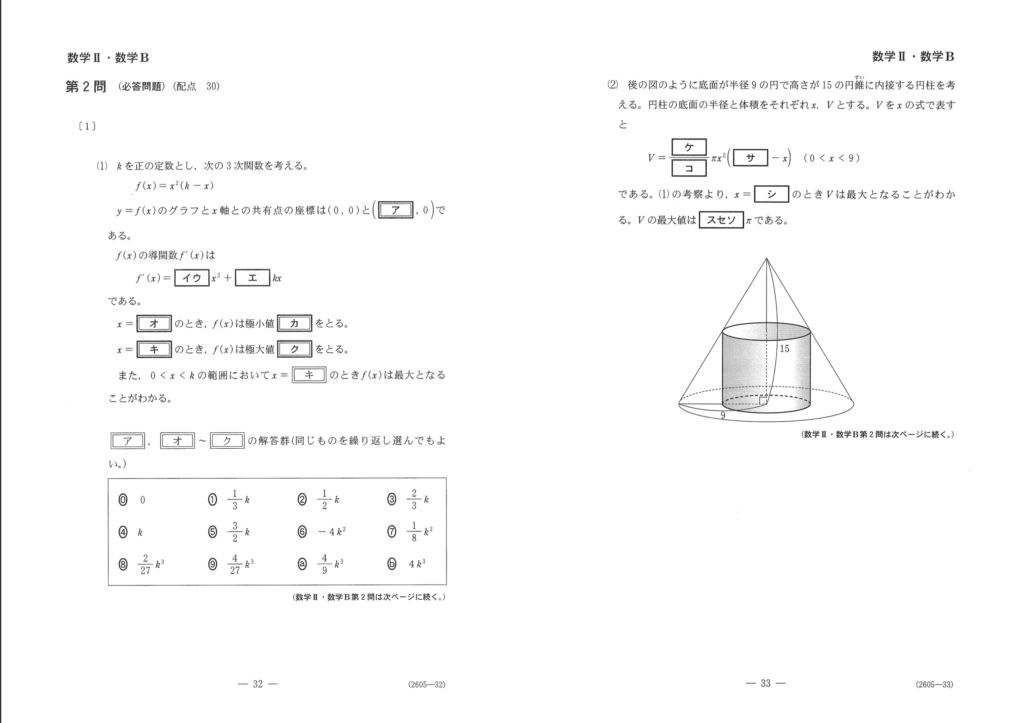

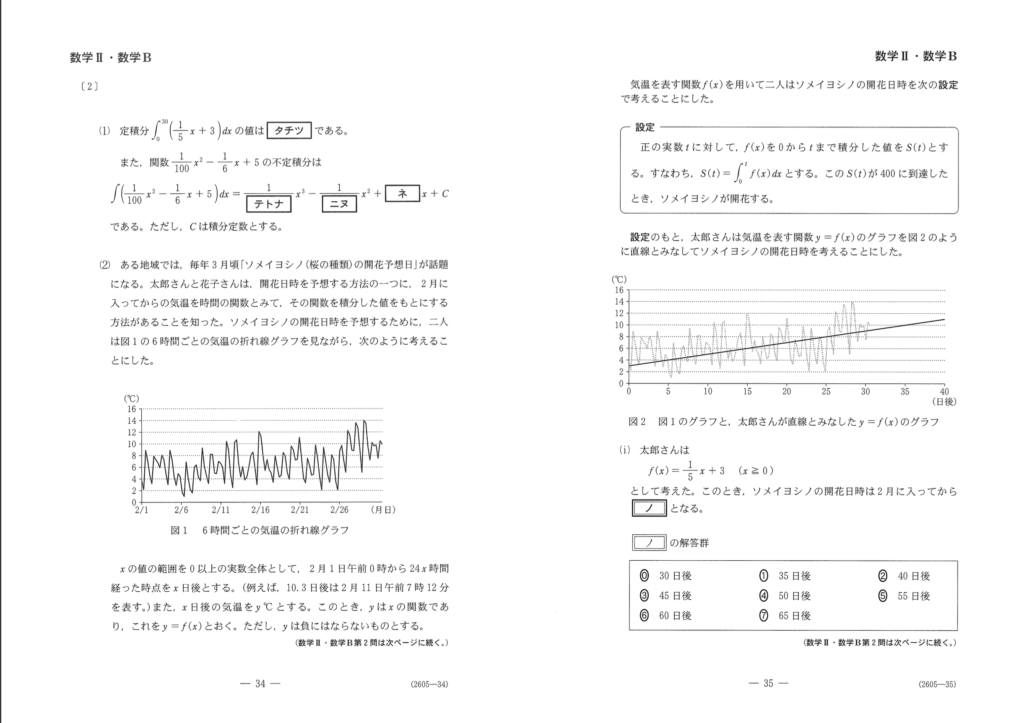

2023年ー第2問《1》微分法

微分法は「導関数を微分を用いて求める問題」と「体積の最大値を求める問題」の2題で,どちらも難度は標準で,特に引っ掛けや時間を喰うような問題ではなかった.

一方で・・・

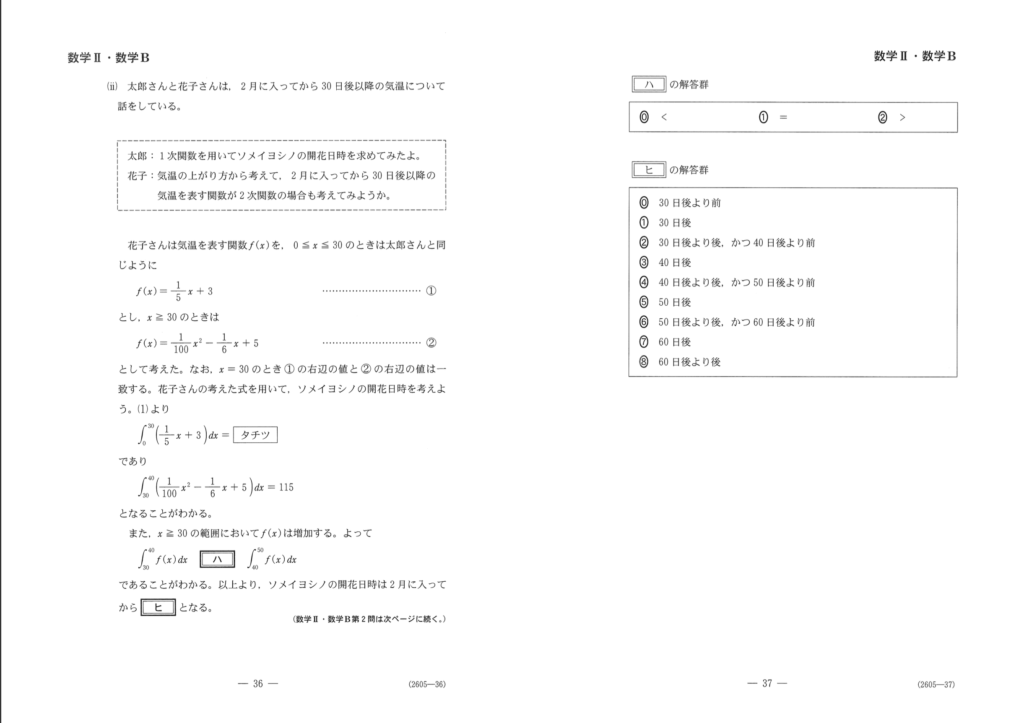

2023年ー第2問《2》積分法

積分法では, 植物の開花時期を積分を用いて予想する問題になっているが, この問題はそんな”高尚”なことをしているのではなく, p.35に掲載されている[設定]を軸に計算をするだけの問題になっている.

そして, 積分の計算自体は非常に少なく, 計算結果を評価することが問題の核になっているので,共通テストでは「計算結果から分かること」を読み取る力を育んでおく必要があるように感じた.(計算バリバリの問題も好きだったけど・・・)

今紹介した大問1と大問2は試験本番の得点率が70%前後なので,確実に得点したい「落とせない」問題である.

差がつく問題・・・

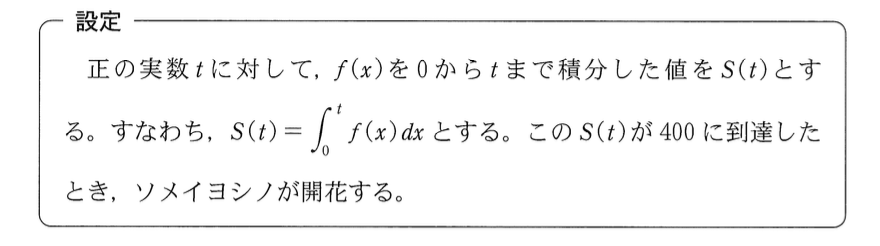

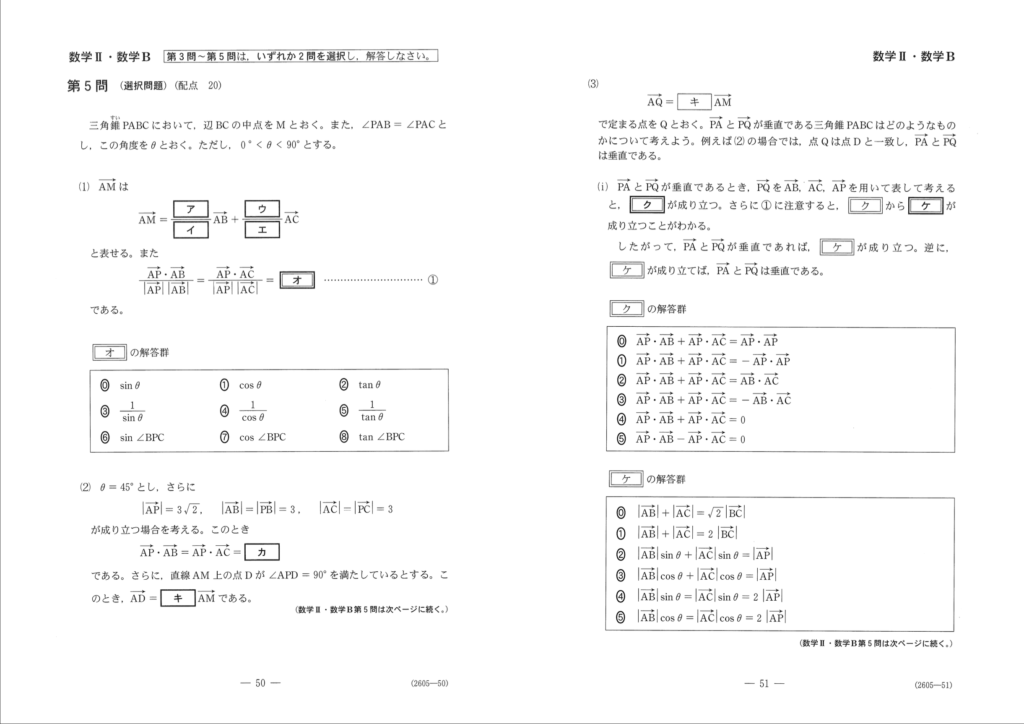

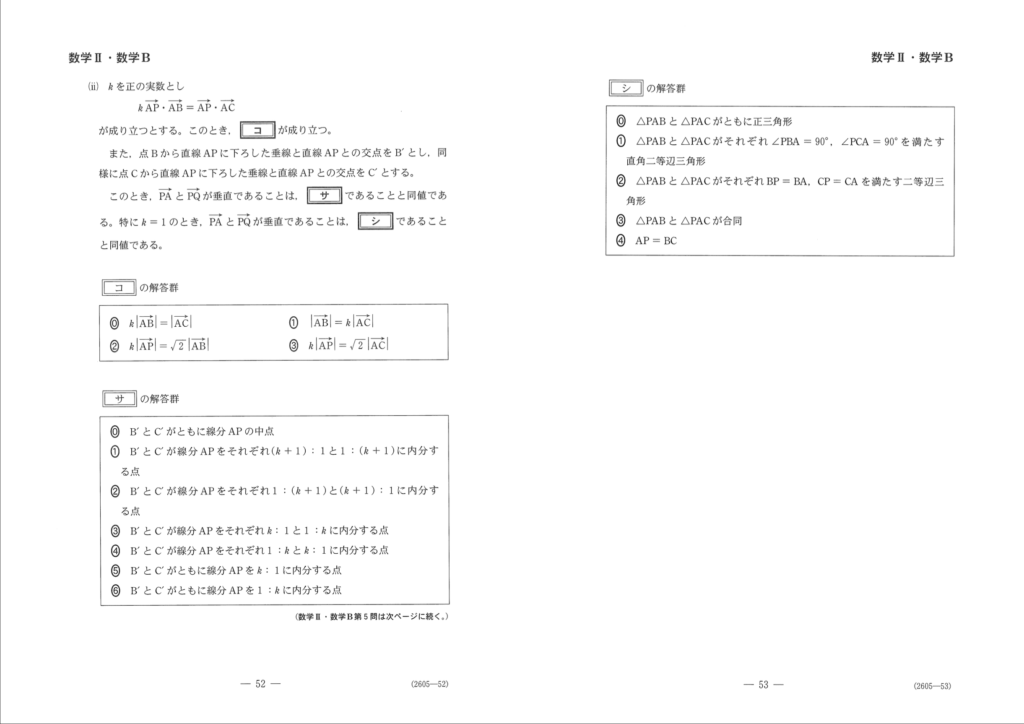

2023年ー第5問《1》ベクトル

2023年の数学IIBで1番得点率が低かったベクトルの問題です.

題材は三角錐についての”内積等の計算”と”頂点から垂線を下ろした時の性質”に関しての問題です.

問題の難度で言えば標準なので,ここまで平均点が低い理由が思いつきませんが,1つ理由があるとすれば第4問数列において,「複利」を求める問題が出されましたが,計算量が多くて時間が足りない状態でベクトルに挑んだ可能性が非常に高いです.

なので,大問3〜大問5の2題を選んで挑む際には,問題を予め見て難度を判別することが大切です.

大問1・大問2は時間を掛けずに確実に得点を!

- ケアレスミスを無くす工夫を!!

- 結果から分かることを読み取る力を身につけよう!

大問3〜大問5は解く順番を考えよう

- 平均得点率が60%前後なので,目標は7割に!

対策はどうしようか・・・

最近は参考書・問題集でも共通テスト用のモノがたくさん出ているので,学校の授業だけでは足りないと感じている人はそのような問題集を使うのも1つの手です.

それでも,独学の対策では限界があるのでやはりプロの教えも時には必要です.

多少お金がかかっても,効率を優先するならスタディサプリがおすすめです.スマホ一台で有名講師の授業が見放題なので「予備校が近くにない」または「費用が高すぎで通えない」という受験生にはおすすめです.

↓↓↓スタサプの魅力をもっと知りたい人は↓↓↓

コメント